Бунтарь и крест

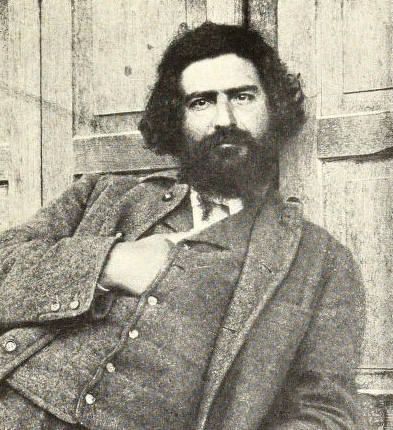

Ребенок на руках матери тянется, чтобы обнять крест — орудие казни и одновременно символ «блага, зарождающееся на краю нашего горизонта». История надежды Джованни Сегантини, чья картина была выбрана для пасхального плаката.«В те времена в школе Бреры появлялись на свет полотна, полные надежды». Шел 1879 год, молодой Джованни Сегантини оканчивал Художественную академию Брера в Милане с высочайшими оценками и коллекцией серебряных медалей за достижения в области перспективы и пейзажа. Чтобы оплачивать обучение, он давал уроки мальчикам в исправительном учреждении Маркьонди, где и сам жил с двенадцати до пятнадцати лет. По архивным документам нам известно, что все полученные в академии награды он сразу же заложил, чтобы получить средства к существованию. Его детство и юность были не из простых. Он родился 15 января 1858 года в Арко-ди-Тренто, тогда принадлежавшем Австро-Венгрии. «Телу, в которое судьба поместила мою душу, пришлось много бороться. Я остался сиротой в возрасте шести лет», — писал он в черновиках автобиографии. Его мать умерла в двадцать девять: «Я был вторым и последним ребенком. Первый умер жертвой пожара, а мое рождение стало причиной недуга моей матери». Сперва он жил в стесненных условиях, пока его сводные брат и сестра работали. Затем попал в Маркьонди. В документах исправительного института мы читаем: «Джованни Сегантини из Тренто поступил 9 декабря 1870 года, сбежал 16 августа и повторно принят 1 сентября 1871 года. Выпущен 31 января 1873 года. Поведение посредственное». Художник писал: «При таком положении вещей я не мог не одичать, всегда оставался беспокойным и восставал против любых установленных законов». От своего сурового детства Сегантини унаследовал малограмотность и, по его собственному признанию, «жалость ко всем отверженным».

В 1879 году в его жизни наступил переворот. Одну из его картин, написанную на импровизированном холсте — старом каминном экране, заметило жюри весенней выставки в Академии и приобрело Общество изящных искусств. Всех поразило мастерство, с которым он изобразил интерьер миланской церкви Св. Антония Великого. Под впечатлением остался и Витторе Грубиси де Драгон, известный галерист, взявший художника под свое крыло и обеспечивший ему постоянный ежемесячный доход. Осенью 1881-го сбылась мечта Сегантини, и он покинул Милан, сменив его на места, ему, человеку, родившемуся в горах, более милые. Его новым домом стал Пузиано в Брианце, куда вместе с ним приехала его семнадцатилетняя жена Луиджа Бугатти, тетка Этторе Бугатти, будущего создателя легендарного автомобиля, носящего его имя. «Я отправился в Предальпы и провел там около четырех лет», — писал он в автобиографии. «Природа стала для меня своего рода инструментом, чья игра сопровождала пение моего сердца». Наконец-то исполнилось заветное желание, и художник оказался в условиях, позволявших ему облечь в образы и наделить голосом надежду, которую он взращивал в годы учебы в академии.

Природа — язык, посредством которого он выражал свои глубочайшие чувства. В 1882 году Сегантини пишет одну из своих самых знаменитых картин — «Аве Мария на переправе». Семья пастухов с овцами пересекает озеро на традиционном плоту. Две деревянных дуги, на которые в случае дождя или палящего солнца можно натянуть тент, венчают спокойный, умиротворенный пейзаж. На далеком берегу виднеются колокольни Бозизьо-Парини, Гарбаньятe-Рота и Каслетто — деревушек на берегу озера Пузиано. На горизонте сияет свет только что зашедшего солнца, озаряющий местность, подобно нимбу. Это тот момент дня, когда читается «Ангел Господень», и все словно проникнуто глубоким молитвенным чувством.

Сегантини, человек грубоватый и искренний, полностью созвучен изображенной им сцене: «Я попытался выразить то, что испытывал, особенно в вечерние часы, после заката, когда душа моя была склонна к нежной меланхолии». «Аве Мария на переправе» повествует о стародавнем мире, но современным живописным языком. Художник сосредоточен на передаче света, пробует новые техники, пуантилизм, характерный для его зрелых шедевров. Недаром это полотно было удостоено золотой медали на Всемирной выставке в Амстердаме в 1883 году. Вернулось оно оттуда с серьезными повреждениями, так что спустя несколько лет Сегантини решил переписать его. Новая версия, еще более отточенная и насыщенная, сейчас хранится в музее художника в Санкт-Морице.

В годы, проведенные в Брианце, Сегантини работал над картинами, которые сам он называл «пасторальными» и в которых чувствуется искренняя религиозная устремленность. Его вдохновлял Жан-Франсуа Милле, с чьим творчеством он познакомился благодаря репродукциям, полученным от Витторе Грубиси, и биографии, написанной Альфредом Сенсье, — культовой книге, в те же годы покорившей сердце Винсента ван Гога.

«Именно Милле, — пишет искусствовед Франческо Арканджели подтолкнул воображение Сегантини к обширным поискам событий, вещей, надежд, благодаря которому скромное пасторальное повествование о крестьянском быте перерастает в торжественный эпос. Разве важно, что идеалы мастера могут показаться обыденными? Не бывает эпоса без воодушевления, без оптимистичного настроя, и Сегантини глубоко верит в неизбывную благость природы жизни. Именно такое всеобъемлющее чувство изнутри питает его эпические рассказы, спасая их от искажения или риторического преувеличения».

Среди «пасторальных работ» этого периода, между 1882 и 1884 годами четыре раза возникает дорогой Сегантини сюжет — «Целование креста». Две картины маслом хранятся в Санкт-Морице и Амстердаме, две пастели — в частных собраниях.

Очень личная нить связывает их с полотном «Аве Мария на переправе», как свидетельствуют строки из автобиографии: «Я все еще помню мою мать, и если бы сейчас, спустя тридцать один год, она могла предстать перед моими глазами, я узнал бы ее без труда. Я вижу ее мысленным взором: высокую фигуру с неспешной походкой. Она была прекрасна, не как заря или полуденное солнце, а как весенний закат».

Художником двигала рана отсутствия: отсутствия матери, потерянной слишком рано, когда ему было всего шесть лет. На плоту мать обнимает ребенка, прикасается лицом к его щеке. Мать крепко держит на руках дитя, которое тянется ко кресту, чтобы поцеловать его. Сегантини изображает этот жест с удивительной простотой и естественностью. Мать предлагает себя как надежную опору, позволяющую ребенку бесстрашно парить в воздухе. Двумя ручонками тот хватается за деревянную перекладину, обнимает ее, личиком прижимается к центру креста. В его позе нет ничего предписанного благочестием, движения возникают от близкого отношения, от спонтанного и чистого выражения любви — любви к тому Присутствию, о котором напоминает крест. Когда стоишь перед этим полотном, трогательно думать о том, как бунтарь и нонконформист Сегантини поддается такому же порыву и подстраивает свою живопись под простоту сердца, порождающую жест ребенка. Он не просто изображает сценку, он участвует в ней.

Задний план картины залит светом заката, с которым художник связывал воспоминания о матери: «В тот самый час, когда томят печали / Отплывших вдаль и нежит мысль о том, / Как милые их утром провожали» (Данте. Чистилище, VIII). В нем сквозит щемящее чувство тоски, которое побуждало Сегантини восходить все выше, искать в горах Энгадина, где он провел остаток своих дней, чистый свет, отблеск рая, свойственный его произведениям. «В тех краях, — писал он, — я смелее смотрел на солнце, любил его лучи и хотел их покорить».