Микеланджело и Толкин. Диалог о природе творчества

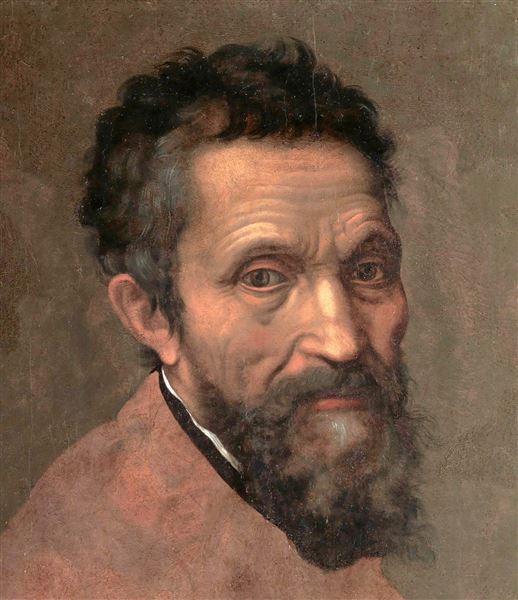

Шестого марта исполнилось 550 лет со дня рождения Микеланджело. О муках творчества, о свободе художника и человека размышляет преподаватель и художник Франческо Форназьери, небанально сопоставляя гения Ренессанса с Дж. Р. Р. Толкином.Пятьсот пятьдесят лет назад родился Микеланджело Буонарроти — титанический гений, в одиночку создававший произведения огромного масштаба и красоты, как никто до него, добивавшийся успеха там, где другие потерпели поражение, отказывавшийся от помощи, вызывавший негодование влиятельных заказчиков и противостоявший им, защищавший свою непререкаемую независимость как художника. Может показаться, что он воплощает ренессансный идеал богоподобного человека, который преуспевает, утверждая себя самого за счет реальности и вопреки ей. Вопреки силе притяжения, вопреки камню, вопреки времени, вопреки собственному телу, вопреки Браманте, вопреки Рафаэлю, вопреки папе римскому. Но есть более глубокий уровень его опыта — опыта того, кто пережил драму художественного творчества до самой сердцевины, особого порыва, заставляющего нас желать «быть как Бог». В каком смысле такое желание обоснованно? Оправдывается ли оно красотой произведений? И как возникают красота и величие произведений искусства? Через самоутверждение художника или утверждение чего-то иного? В противостоянии или послушании? К какому сознанию ведет душу подлинного художника величие его достижений: к гордыне или к смирению?

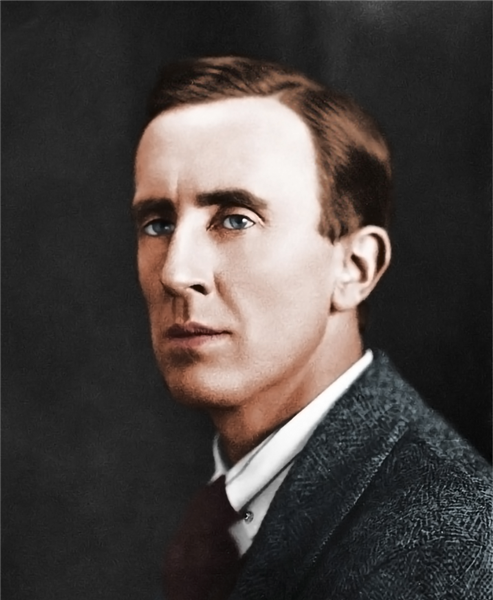

Попробуем ответить на эти вопросы, связав их с размышлениями о творчестве другого гения-«миростроителя» — Дж. Р. Р. Толкина, который, подобно флорентийскому гению, предстает перед нами как художник, размышляющий о собственном опыте. Британский писатель неоднократно в письмах и выступлениях высказывал мысль о том, что основной темой его произведений является творчество, драма созидания, и именно поэтому мы посчитали его подходящим собеседником в воображаемом диалоге с итальянским скульптором.

МИКЕЛАНДЖЕЛО И СИКСТИНСКОЕ БОРЕНИЕ

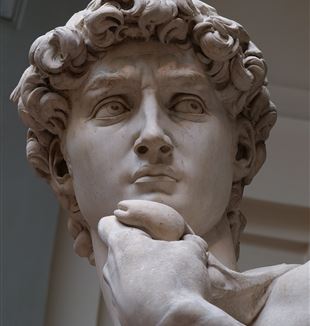

Заказ на роспись Сикстинской капеллы стал поворотным моментом в жизни и карьере Микеланджело. Но прежде чем подступиться к драме, которую он за собой повлек, рассмотрим несколько важных для художника тем и, в частности, тему борьбы. Буонаротти предпочитал изображать тела в борении, движении и напряжении, идет ли речь о гераклоподобном Младенце Иисусе на барельефе «Мадонна у лестницы», повернутом к зрителю спиной и прильнувшем к материнской груди, или о «Битве кентавров», или о «Давиде» — символе свободы, контрастирующем с грубой и надменной силой Голиафа, олицетворяющего властную тиранию, или о бюсте Брута — истребителя тиранов, включая его возможного отца, Цезаря.

Флорентийская республика гордилась независимостью от королевств и тиранов, и Микеланджело, как гордый флорентинец, дорожил своей свободой. Когда 14 октября 1529 года войска Карла V осадили город с целью использовать его как козырь в примирении с Климентом VII Медичи, жители восстали против папы и изгнали Медичи из Флоренции. Микеланджело с утроенной силой трудился, наращивая укрепления (по его указанию все флорентийские матрасы были развешены по стенам, чтобы гасить пушечные удары). Позднее он отказался проектировать крепость Фортецца-да-Бассо из-за того, что ее орудия были направлены на город.

Итак, перед нами не покорный человек, соглашающийся с установленным порядком вещей и угождающий сильным мира сего. Микеланджело гордо придерживался своей совести и притом обладал глубоким ощущением реальности, а значит, и возможности. Его борьба направлена на освобождение и защиту того, потенциал чего ему удалось разглядеть. Широко известны его поэтические строки, в которых он описывает процесс «освобождения», позволяющий статуе появиться на свет:

Хороший художник не имеет ни одной идеи,

которую глыба камня не таила бы в себе,

и лишь тому удастся найти к ней доступ,

чья рука послушна разуму.

(Стихотворения, 151)

В куске мрамора он различал фигуру, словно она закована в лед или прозрачный кристалл. Однако работа с камнем требует послушания материи: одно неверное движение резца, одна случайно задетая прожилка — и вся глыба может расколоться.

Микеланджело боролся с камнем, но не против него. Яркий пример — история «Давида». Гигантский каменный блок отвергли в самом начале работы мастера Агостино ди Дуччо и Антонио Росселлино. Хрупкий мрамор не высшего качества был испещрен трещинами и выбоинами. Форма узкого и длинного блока тоже вызывала сложности: казалось, материла недостаточно, чтобы высечь правильную анатомическую фигуру. По мнению многих, ноги не выдержали бы вес всего тела (по этой причине в скульптурах из мрамора, как, в частности, и в «Давиде», часто присутствуют дополнительные элементы для усиления точек опоры).

За три года Микеланджело одолевает «гиганта» и создает самую грандиозную со времен античности статую. Не без труда он все же находит способ работать с данностью. Однако случается обстоятельство, на первый взгляд, направленное против него. К нему обращается заказчик, чья решимость не уступает решимости скульптора и вынуждает последнего подчинить его воле творческие порывы. Речь о папе Юлии II; с ним у Буонарроти завязалась настоящая борьба, победу в которой, что интересно, одержали оба.

Но обо всем по порядку. С точки зрения Микеланджело, его отстранили от важнейшей работы (гробницы того же Юлия II, ради которой он провел восемь месяцев в Карраре, выбирая мрамор), чтобы доверить ему масштабное по усилиям, но «бедное» по мысли дело: папа попросил его написать фигуры двенадцати апостолов и «подобающие орнаменты» на потолке Сикстинской капеллы. Буонарроти считал живопись ниже скульптуры, а себя — не созданным для такого ремесла: «Так! Живопись — с изъяном! Но ты, Джованни, будь в защите смел: Ведь я — пришлец, и кисть — не мой удел!» («К Джованни, что из Пистойи»).

Но именно в этих обстоятельствах и проявилось его величие. Микеланджело не упорствовал в своих идеях. Да, он утверждал (ошибочно, но, вероятно, искренне), что Браманте хитростью добился для него этого заказа, чтобы публично принизить его. Однако после сопротивления, неудачных попыток, уничтожения собственной работы, побегов и возвращений, он согласился, и его согласие породило высочайший шедевр — потолок капеллы. Кто знает, не видел ли он себя самого в огромной фигуре пророка Ионы, пытавшегося уклониться от вверенной ему Богом миссии?

Поначалу Буонарроти был несговорчив и бежал из Рима. Тогда Юлий II написал Пьеро Содерини, гонфалоньеру Флорентийской республики, письмо с требованием выслать его обратно, которое свидетельствует о том, как хорошо понтифик знал человеческую натуру: «Возлюбленные дети, приветствие вам и апостольское благословение. Скульптор Микеланьоло, который покинул нас без основания и по прихоти, насколько мы понимаем, боится вернуться к нам, о чем нам нечего сказать, поскольку нам известно настроение таких людей. …пообещайте ему с нашей стороны, что если он вернется, то не будет ни тронут, ни оскорблен нами, и мы вернем его к той же апостольской благодати, в которой он пребывал до своего ухода».

«Поскольку нам известно настроение таких людей». Некоторые историки связывают это высказывание с рождением художника нового времени, который не подчиняется никакому авторитету, а авторитет сталкивается в нем с тем, над чем он не в силах произвольно властвовать. Бедный флорентийский гонфалоньер, оказавшись втянутым в это противостояние, пытается переубедить упрямого художника: «Ты бросил папе вызов, как не дерзнул бы даже и король Франции. Однако же довольно, не заставляй тебя умолять! Мы не желаем по твоей вине вести с ним войну и ставить под угрозу государство. А потому возвращайся к папе».

Микеланджело соглашается, но возвращается с проектом, в разы превосходящим по масштабу тот, что был предложен изначально. Что это, гордыня, мегаломания, жажда успеха, денег, славы? Увидим, но первые шаги даются отнюдь нелегко. Он еще не в совершенстве освоил технику, чтобы подступиться к такому огромному своду. Материалы ведут себя не так, как материалы, используемые во Флоренции. Буонарроти до крайности удручен: «Я говорил Вашему Святейшеству, что это не мое искусство. Соделанное мной ущербно, а ежели не верите, отправьте кого-то посмотреть».

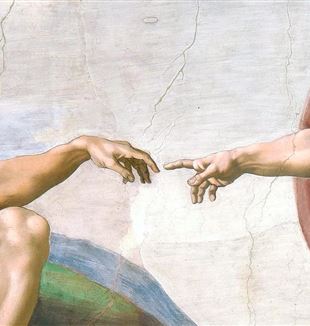

Однако, в конце концов сдавшись и обратившись за помощью к коллегам, он задумывает и создает фигуры неимоверной мощи и ослепительной красоты. Для Микеланджело человек — не мера всех вещей, как видел его светский гуманизм, а творение, воплощающее идеальную красоту, получаемую от Бога. Небесный Отец протягивает к человеку руку, но Его всемогущество останавливается на пороге свободы человека-сына: небольшой просвет между Его перстом и рукой Адама свидетельствует о величии представления Микеланджело о Боге. Микроскопическое расстояние — знак бездонной любви, выражающейся в сотворении свободного существа. Бог дарует человеку все, включая Свой образ, то есть свободу, способность свободно получать и отдавать любовь.

Мог ли подобный сюжет выйти из-под кисти художника, работающего ради собственной славы? Возможно, наше понимание славы отличается от мирского понимания; возможно мы до конца еще не поняли, что значит «быть как Бог».

ТОЛКИН И БЛАГОДАРНОЕ ПРИНЯТИЕ ДАРА

В «Сильмариллионе», самом выдающемся со времен античности мифопоэтическом произведении о начале мира, Толкин повествует о сотворении вселенной Богом (Эру) в согласии с ангелами (Айнур, которые позднее, спустившись в Арду, стали именоваться Валар). Каждому Айну дана власть и царство, и они участвуют в творении, развивая его как симфонию, созвучную помыслу Эру, или Илуватара, готовя мир к пришествию Детей Илуватара, эльфов и людей, и защищая их от Мелькора, могущественного падшего ангела, позднее известного как Моргот, Темный враг мира.

У одного из Валар, которому было доверено оберегать и преображать минералы и богатства недр земных, возникает неудержимое желание поделиться чудесами Арды с творениями, наделенными интеллектом: «Говорится, что изначально гномов создал Аулэ во тьме Средиземья, ибо так страстно желал Аулэ прихода Детей, мечтая обрести учеников, которых мог бы он наставлять своим ремеслам и знанию своему, что не склонен он был дожидаться исполнения замыслов Илуватара. И сотворил Аулэ гномов такими, какими пребывают они и по сей день; ибо облик Детей, коим предстояло прийти, оставался для Аулэ неясен, а власть Мелькора все еще простиралась над Землей, — и потому Аулэ пожелал видеть народ свой сильным и несгибаемым. Опасаясь осуждения прочих Валар, творил он в тайне; и сперва создал он Семь Праотцев гномов в подземном чертоге, в недрах гор Средиземья. <…> Илуватар же рек ему: „Для чего содеял ты это? Для чего пытаешься свершить то, что, как сам знаешь, не в твоей власти и не по силам тебе? Ибо от меня получил ты в дар лишь собственное свое бытие, не более; и потому создания рук твоих и мыслей могут жить лишь твоим бытием, двигаясь, когда ты помыслишь их двигать; если же мысли твои обращены на другое, стоять им на месте. Того ли желал ты?“ И отвечал Аулэ: „Не о таком владычестве мечтал я. Мечтал я о созданиях, отличных от меня, чтобы любить их и наставлять; дабы и они постигли красоту Эа, каковую вызвал ты из небытия. Ибо казалось мне, что велики пространства Арды, многие создания могли бы жить там в радости, но по большей части Арда все еще пуста и безмолвна. И в нетерпении моем поступил я безрассудно. Однако же жажда творения горит в сердце моем потому, что сам я сотворен тобою... Но что же мне сделать теперь, чтобы не вечно гневался ты на меня? Как дитя отцу, вручаю я тебе эти сущности, творения рук, созданных тобою. Поступай с ними по своему желанию. Или, может статься, лучше уничтожить мне тут же плоды моей самонадеянности?“ И Аулэ поднял огромный молот, чтобы сокрушить гномов, и зарыдал он. Но Илуватар сжалился над Аулэ и желанием его, ибо увидел смирение Аулэ, и гномы в страхе отпрянули от молота, и склонили головы, и взмолились о милосердии. И голос Илуватара молвил Аулэ: „Я принял твой дар, как только предложен он был. Или не видишь ты, что у сущностей этих теперь своя жизнь, и заговорили они собственными голосами? Иначе не уклонились бы они от удара, покорные любому велению твоей воли“. И тогда опустил Аулэ молот, и возрадовался, и возблагодарил Илуватара, говоря: „Да благословит Эру мои труды, да улучшит он их!“» (Дж. Р. Р. Толкин. Сильмариллион. Гл. 2. Об Аулэ и Йаванне).

Перед нами сильная сцена. Творение обнаруживает в себе образ Творца: «Жажда творения горит в сердце моем потому, что сам я сотворен тобою», — однако, в попытке подражать ему, движимое неудержимым желанием, оно рискует впасть в грех самонадеянности и нетерпения. Тем не менее, эта его попытка принимается еще до того, как творение с сокрушением понимает, что по незнанию создало то, что не имело бы в себе своей жизни. Сердце ясно высказалось перед Богом: «Мечтал я о созданиях, отличных от меня, чтобы любить их и наставлять; дабы и они постигли красоту Эа, каковую вызвал ты из небытия». Оно желает того, что отлично от него, обладает своей жизнью и определенной свободой от творца. Вот истинное произведение искусства, неспособное родиться без творящего «я», но одновременно имеющее собственную судьбу, вступающую в диалог с судьбами свободных творений. Это не продолжение, не придаток «я».

Есть и другой аспект подлинного вторичного творчества, как называет его Толкин, творца второго уровня, творящего то, что пока лишь обладает потенциалом (поскольку мир чреват неслыханными возможностями, воплощающимися при соприкосновении со свободой и любовью творения).

Тут можно было бы говорить о безвозмездном воздаянии. Среди превородных Детей Илуватара, эльфов, величием и трагичностью судьбы выделяется Фэанор, что значит «Пламенный дух». Это еще одна важная фигура творца, ремесленника в начале истории Средиземья. Именно он создает три драгоценных камня, с которыми связана участь всего мира: «Фэанор, в расцвете своей силы, увлекся новой мыслью, или, может быть, тень предчувствия того, что должно было вскорости свершиться, коснулась его: задумался он, как сохранить нетленным свет Дерев, славу Благословенного Королевства. И начал он долгий, тайный труд, и призвал на помощь все свои знания и могущество, и свое непревзойденное искусство; и в итоге итогов сотворил он Сильмариллы. <…> Но из чего сделаны они, не узнает никто до самого Конца… <…> На кристаллы бриллиантов походили они, однако твердостью превосходили адамант; никакая сила в Королевстве Арды не могла повредить или сокрушить их. Но кристалл этот был для Сильмариллов то же, что телесная оболочка для Детей Илуватара: вместилище внутреннего пламени, что пылает в глубине их и пронизывает в то же время все их существо, и пламя это — их жизнь. А внутренний огонь Сильмариллов Фэанор создал из смешанного света Дерев Валинора, и свет тот жив в них и поныне... Потому даже во тьме подземных сокровищниц Сильмариллы сверкали собственным огнем, подобно звездам Варды; и однако, словно и впрямь были они живыми существами, радовались свету и вбирали его, и изливали назад переливами всевозможных оттенков, более дивных, нежели прежде. Все живущие в Амане преисполнились изумления и радости при взгляде на творение Фэанора. И Варда освятила Сильмариллы; и после того ничто злое не могло коснуться их, ни смертная плоть, ни нечистые руки: огонь камней опалял и сжигал нечестивых; Мандос же предсказал, что судьбы Арды, земля, вода и воздух заключены в сих кристаллах. Сердце Фэанора было в плену у этих камней, что сам же он и сотворил» (Там же. Гл. 7. О сильмариллах и смуте среди нолдор»).

Перед нами творение, не знающее себе подобных, и притом оно не является утверждением высшей и произвольной свободы. Важнейшая характеристика Бога — не абсолютная творческая свобода, а свобода любящая, утверждающая другого, а не самое себя. Иными словами, любовь.

Рискнем сказать, что такое творение выше даже, чем сотворение вещей из пустоты, ибо оно рождается от принятия дара, и благодарности за него (свет Дерев, излучавших свет до Солнца и Луны), и желания вернуть его еще более восхитительным образом. Подобное творение возникает от безвозмездного наслаждения тем, что дано, и от стремления воздать славу тому, что соделали не мы. Так появляются нетленные драгоценные камни, в которых заключена судьба неба, земли и моря, поскольку они свидетельствуют об изумленном принятии со стороны свободного существа, которое могло бы и не быть благодарным за полученный дар.

Подобное действие говорит о признании творением того, что ему предшествует и что его порождает; творению нет нужды соревноваться с Творцом, оно не чувствует себя ниже Бога-дарителя, подавленным Его превосходством; оно совершенствует собственную творческую свободу, возвеличивая собственным свободным поэзисом то, что осталось бы незавершенным без восхищенного и благодарного взгляда творения. Представим себе звезды, безграничные галактики и великолепие их хорального пения во всей его мощи… в пустой вселенной, где некому заметить небесные светила. Какое леденящее душу и неприемлемое видение невыразимой бессмысленности! Художественное творчество, говорит Толкин, рождается как взволнованная, благодарная, восхищенная отдача полученного дара, как песнь прославления полученной красоты, созданной для человека. Так, Микеланджело воздал честь человеческой фигуре, как ее сотворил Бог, в славе ее наготы, задуманной ради любви.

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14:12). Не буду вдаваться в экзегетику или богословие, но «подозреваю», что Христос пожелал для нас чего-то более великого или по крайней мере равного Его деяниям: любви, которая, прежде чем быть активной, пассивна, чья «изначальная активность — принимать, констатировать, признавать» (ср. Л. Джуссани. Религиозное чувство. М.: Христианская Россия, 2004. С. 118). Любовь Лиц Пресвятой Троицы есть общение, активное и пассивное одновременно. Христос имеет все, получая все. Он пожелал, чтобы и мы позволяли любить себя, как Он, благодаря чему Он прославил Отца. Его слава, Его преображающее действие рождается как любовь к тому, что не Он соделал. Как Илуватар оживляет и благословляет гномов — плод свободы его творения, так и Бог благословляет и принимает приносимые Ему дела людей, то есть то, что непосредственно сделал не Он.

Вернемся к Толкину и «Пламенному духу». В чем заключается Падение, от трагичных последствий которого мы страдаем? Грех затрагивает не момент творчества, а следующий: «Сердце Фэанора было в плену у этих камней, что сам же он и сотворил». Привязанность к плодам наших рук разрушает личность. Вспомним еще одного знаменитого «ремесленника», Саурона, «Властелина колец», который создает предмет для порабощения других существ, но оказывается сам порабощен им. Господин — не меньший раб, чем его раб, сказал бы Бердяев, потому что без раба он перестал бы быть господином (см. Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека).

В 1951 году Толкин в письме своему издателю Мильтону Уолдману писал: «Речь идет главным образом о Падении, Смертности и Машине. О Падении — неизбежно, и мотив этот возникает в нескольких формах. О Смертности, тем более что она оказывает влияние на искусство и тягу к творчеству (или скорее к вторичному творчеству... Это стремление одновременно сочетается со страстной любовью к первичному, настоящему миру и оттого исполнено ощущения смертности — и в то же время миром этим не насыщается. В нем заключены самые разные возможности для „Падения“. Оно может стать собственническим, цепляясь за вещи, созданные „как свои собственные“; творец вторичной реальности желает быть Богом и Повелителем своего личного произведения. Он упрямо бунтует против законов Создателя — особенно же против смертности. И то, и другое (поодиночке или вместе) непременно ведет к жажде Власти, и того, чтобы воля срабатывала быстрее и эффективнее, — и отсюда к Машине (или Магии)».

Интересно, как писатель различает магию и подлинное преображение материи: «Целью… является Искусство, а не Власть, вторичное творчество, а не подчинение и не деспотичная переделка Творения. <…> Врага в последовательных его обличиях всегда „естественным образом“ занимает абсолютная абсолютная Власть, он — Владыка магии и машин».

Как же не привязаться к произведению собственных рук, не возгордиться и не потерять красоту, которую ты пытался прославить? Оставим заключительное слово за Микеланджело:

Уж дни мои теченье донесло

В худой ладье, сквозь непогоды моря

В ту гавань, где свой груз добра и горя

Сдает к подсчету каждое весло.

В тираны, в боги вымысел дало

Искусство мне, - и я внимал, не споря;

А ныне познаю, что он, позоря

Мои дела, лишь сеет в людях зло.

И жалки мне любовных дум волненья:

Две смерти, близясь, леденят мне кровь, -

Одна уж тут, другую должен ждать я.

Ни кисти, ни резцу не дать забвенья

Душе, молящей за себя Любовь,

Нам со креста простершую обьятья.

Необходимо, подсказывает нам флорентийский гений, открыться божественной любви, чтобы не утонуть в заблуждениях, порожденных фантазией о собственной «монархичности» (monos-archein — дословно «единовластный правитель», тогда подлинное созидательное творчество всегда видит по меньшей мере двух действующих лиц). Необходимо не создавать идолов, не множить пустые образы, а неизменно продолжать то, с чего все началось: с благодарностью обращаться к Тому, Кто всегда и в каждый момент «простирал со креста любящие объятья».