Пастернак. Благодарная побежденность жизнью

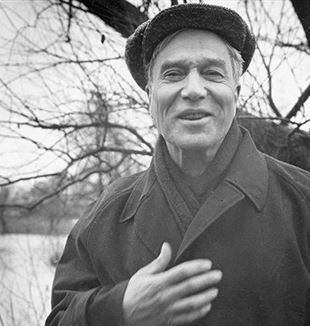

Десятого февраля исполнилось сто тридцать пять лет со дня рождения Бориса Пастернака — поэта, который называл жизнь сестрой и видел высший смысл существования в том, чтобы замечать в реальности присутствие Другого и соглашаться зависеть от него.Начинающий поэт Борис Пастернак писал родителям: «Каждый человек, в конце концов не может любить себя самого так, как он любим самою жизнью... Есть что-то вроде веры или это даже вера сама, — которая подсказывает мне, что на жизненно прекрасном и на жизненно осмысленном судьба не может не останавливаться с любовью… Но собственно не о судьбе я говорю, но о каком-то ангеле судьбы, бесконечно глубокомысленном, и постоянном сверстнике нашем, с которым мы остаемся наедине, когда говорим сами с собою на прогулке или размышляем, или чувствуем себя одинокими на людях». Письмо датировано 21 августа 1914 года, не так давно он решил оставить занятия философией и полностью посвятить себя писательству. Постепенно для него все больше прояснялась и главная тема его сочинений — тема Жизни.

Если мы хотим по-настоящему понять творчество и духовный путь Пастернака, необходимо сделать одно уточнение. Жизнь для него никогда не была объектом или материалом, из которого можно лепить что и как угодно, она собеседница, единомышленница, сестра, с которой он ведет диалог. Диалог с Жизнью подобен разговору с конкретным человеком, сопровождающим тебя, идущим бок о бок с тобой.

Для Пастернака такие взаимоотношения, отнюдь не предполагающие отвлеченный, умственный диалог или самоубеждение, неотъемлемы от человеческой природы. «Единственное, что в нашей власти, — это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас». «Голос жизни» зовет, потрясает, пробуждает человека и вводит его в прямую связь с тем, что в нем сокровеннее всего; он говорит ему, что есть добро и что зло, указывает дорогу к полному свершению его личности — к свершению не как к самореализации, а как к призванию.

Размышления поэта о Жизни как о «голосе» берут начало в определенном понимании человека и его отношения с Реальностью. Для Пастернака человек — существо, чей центр находится не в нем, его глубочайшая природа божественна. Высший смысл этого существа состоит в том, чтобы всегда пребывать в руках «Другого», который способен формировать личность, лепить ее, непрестанно воссоздавать. Именно в свете настойчивых поисков «Другого», действующего в человеке, в последние двадцать лет жизни Пастернак приходит к христианской вере и к признанию, что лишь Иисус Христос в состоянии открыть людям конкретное присутствие этого «Другого» и заключенную в нем тайну. Согласно поэту, пришествие Иисуса Христа прежде всего способствовало отделению личности от массы, ведь Он первым в истории позвал каждого человека по имени, обратился непосредственно к каждому, каждому посмотрел в глаза («В том… новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, есть личности»). Кроме того, Христос показал человеку, что его человечность состоит в том, чтобы признать свою зависимость от Бога, и только эта зависимость наделяет его всем достоинством, причитающимся, положенным человеку.

Иисус Христос воплощает взгляд Бога на человека, и потому в Нем — начало всякого взгляда, исполненного любви. Это начало не статично и не неподвижно, оно не нависает над нашей головой и не принадлежит далекому прошлому; речь о Присутствии, действующем в человеке и одновременно — рядом с ним, побуждая, подстегивая его изменение и рост.

В результате отношение с Реальностью, по мнению поэта, становится доверительным, доверие проистекает из того факта, что Реальность представляет собой бесконечную возможность для человека осуществить собственное призвание. Она никогда не идет против человека и не предает его, наоборот: Реальность любит его и дает ему в каждом обстоятельстве шанс становиться все ближе к исполнению своей задачи и миссии. Для Пастернака связь между личностью и Реальностью никогда не сводится к простому отношению между двумя сущностями или единицами, которые встречают друг друга, это плод предуготованного замысла, результат роли, полученной человеком от Жизни, подобно тому, как актер получает роль в театральной пьесе. Цикл стихов Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго», открывается выходом героя на «сцену жизни»: «Гул затих. Я вышел на подмостки». Цель человека не в том, чтобы поступать по своему усмотрению, а чтобы исполнять волю своего Создателя. Именно в этом свете Пастернак соотносит образ исполнения человеческой судьбы и евангельский рассказ о Гефсиманском саде:

Если только можно, Авва Отче,

Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути…

В романе мы видим два примера двух разных подходов к жизни: один воплощен в фигуре Стрельникова (Павла Антипова), мужа Лары, другой — в Юрии Живаго. Первый полагает, что может возвыситься до того, чтобы судить Реальность, требовать от нее отчета, второй же сознает, что единственный способ предстоять перед реальностью — открыться, принять ее, или, говоря проще, полюбить ее.

На мысли о том, что Жизнь — собеседница человека, а сам он способен обрести достоинство лишь в отношении с «Другим», основана молчаливая борьба поэта с теми, кто рассматривает жизнь как материал, который можно загнать в определенные рамки, раскроить на свой вкус, сгладить, лишить содержания и значения.

Опыт тоталитарных режимов, сотрясавших Европу и Россию в ХХ веке, Пастернак переживал прежде всего как насилие против Жизни, против ее высшего смысла, против ее глубины. В письме родителям от 1933 года (когда Гитлер пришел к власти) поэт пророчески уловил самую суть великой трагедии, обрушившейся на Россию и Германию. На его взгляд, советский и гитлеровский режимы объединяет прежде всего то, что и коммунизм и нацизм, хотя природа их разнится, получили одобрение и закрепились посредством идеологической пропаганды — совокупности идей, возведенных в реальность, порождений человека, замещающих Реальность или воздействующих на нее в попытке ею манипулировать.

Пастернак также считает недопустимым сведение Реальности к простой цепочке фактов, к череде сменяющихся событий и обстоятельств. Оба режима опираются на одну и ту же логику, при которой Реальность умаляется до холодной и расчетливой констатации и фиксации отдельных событий. Такой подход идет вразрез с «вековой и милостивой традицией, дышавшей превращеньями и предвосхищеньями» и вдохновлявшей мир до возникновения тоталитарных режимов. Согласно поэту, проблема общества в ХХ веке заключается в полном забвении евангельской и христианской вести, тогда как величие христианства — в том, что оно разглядело в устройстве реальности новый элемент, освободило человека от склонности рассматривать ее как некое вместилище разнообразных фактов, побудив его признавать в ней измерение, пронизанное бесконечным Божьим милосердием.

Пастернак говорит о любви не как о простом чувстве, а как о готовности человека видеть, что Реальность — трепет Божьей любви, и именно через любовь она проявляется, открывается человеку. В годы изучения философии в Марбургском университете у главы неокантианской школы, великого философа Германа Когена, Пастернак безответно влюбился. В автобиографической «Охранной грамоте» он рассказывает о глубоком смысле этого опыта. Вместо того чтобы пережить отказ женщины как неудачу, он воспринимает его как возможность по-новому взглянуть на вещи: «В начале… я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду ту очевидность чувства, которая каждое утро опережала все окружающее с достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной. В сравненьи с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, еще требующей поверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света. <…> Меня окружили изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня никогда не оставить».

Благодаря такому откровению (что любовь очевиднее всего на свете, очевиднее даже света солнца) Пастернак понимает: поэзия — задача, вверенная ему Богом, задача, посредством которой Бог дает ему возможность привести в движение мир; Бог, чтобы действовать, нуждается в человеке, Он ждет человека, ждет его согласия. В представлении Пастернака немыслимо, чтобы Бог действовал без человека, обходился без отношения с ним. Такое сотрудничество Бога и человека Пастернак называет искусством.

Искусство для него ценно еще и по другой причине: через образы, творимые словом, цветом или музыкой, оно может останавливать время, запечатлевая раз и навсегда вечное движение и изменение Реальности, никогда не сводя его к схеме. Произведение искусства — уникальная форма человеческого самовыражения, способная представлять, а значит, в некотором смысле фиксировать и оберегать тот отзвук слова Божия, которым пронизана Реальность.

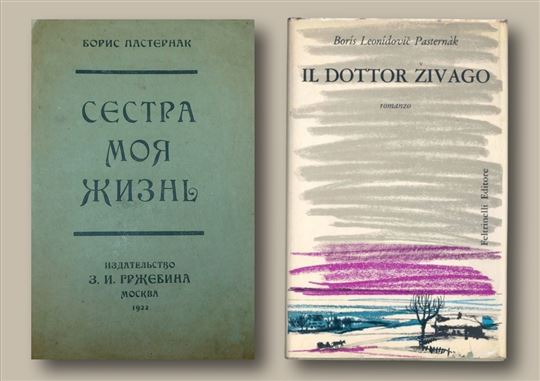

Вячеслав Иванов писал, что до выхода поэтического сборника «Сестра моя жизнь» (1922), имевшего большой успех в литературных кругах того времени, русская поэзия была глуха и слепа. Филолог имеет в виду не новаторскую музыкальность стихов Пастернака и не мастерское владение поэта языком, а умение его глаза улавливать движение и непрерывное изменение Реальности и переводить их в поэзию.

О гармонии с Реальностью, с Жизнью и ее простейшими элементами, которой поэт достиг летом 1917 года, пишет Марина Цветаева: по ее словам, через него говорят деревья, кусты, небо, дождь и со всем этим — сама Россия. Поэтика Пастернака основана на его потребности дать голос окружающему миру, на окончательном стирании границы между субъектом и объектом, которое возможно, только когда субъект отказывается от собственной «точки зрения», от собственного «мнения» и становится инструментом, средством, позволяющим миру-объекту говорить через него. Такой отказ (побежденность, если выражаться словами Пастернака) — единственное условие человеческого «триумфа», поскольку через него человек вновь обретает, отвоевывает подлинное отношение с вещами:

Со мною люди без имен,

Деревья, дети, домоседы.

Я ими всеми побежден,

И только в том моя победа.

Ольга Седакова называет лейтмотивом поэзии Пастернака «благодарную побежденность миром» — это постоянное самопожертвование и самоотречение ради мира (в романе «Доктор Живаго» главный герой, которого можно назвать alter ego автора, оканчивает свои дни не слишком счастливо, опускается и умирает жалкой смертью, но, несмотря на это, он осуществляет свое предназначение, судьбу, вверенную ему Богом, — завершает сборник стихов, опубликованный в конце книги).

Побежденность формируется как жест благодарности, как глубокое утверждение Реальности, как признание, что она непрестанно призывает человека к отношению с тем, что лежит за пределами его зрения, за рамками любых его теорий и убеждений. Реальность держится на постоянном присутствии Другого, она отражает любовь, которая безвозмездно даруется человеку. Признание присутствия этой неустранимой любви позволяет человеку обрести внутреннее доверие по отношению к жизни и ее устройству, доверие, которым дышит каждая строчка Пастернака.

Читайте также: «Он всерьез относился к человеку, всерьез относился ко Христу». Размышление кард. К. Дж. Фаррелла об отце Джуссани

Именно это доверие вдохновляло его в последние годы жизни — самые сложные, когда он писал «Доктора Живаго» и претерпевал нападки советского режима на его творчество. Несмотря ни на что, в 1958 году Пастернак пишет в письме Нине Табидзе, жене его друга, выдающегося грузинского поэта Тициана Табидзе, слова, как будто обращенные к нам, людям двадцать первого века, в которых слышен голос великой надежды: «Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще не бывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней. <…> Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит. Надо отказаться от мысли, что все будет продолжать объявляться перед тем, как начинать существовать, и допустить возможность того времени, когда все опять будет двигаться и изменяться без предварительного объявления».