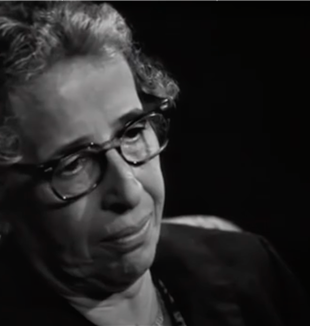

Ханна Арендт. «Одно лишь добро радикально»

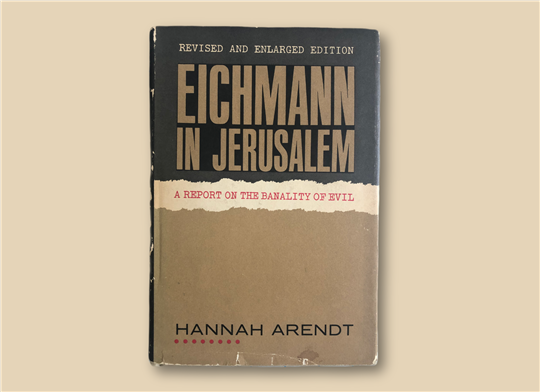

Шестьдесят лет назад вышла в свет книга «Банальность зла». Ханна Арендт наблюдала за судом над бывшим эсэсовцем Эйхманом, и ее впечатления легли в основу текста, который надолго время стал предметом ожесточенных споров и дискуссий.Вопросы, поднятые немецкой мыслительницей, не потеряли актуальности и сегодня. Поэтому мы решили вновь предложить читателям статью, первоначально опубликованную в журнале «Трачче» в марте 2013 года.

Когда добропорядочный и жизнерадостный паренек отправляет на тот свет своих родителей, говорят о банальности зла. Спор на дороге: двое не поделили такси, неосторожный взгляд и прочая чепуха, за которой следует убийство, также заставляют вспомнить о банальности зла. То же выражение используют, чтобы охарактеризовать привычку проживать дни за днями, молча наблюдая, как в мире разворачивается настоящая бойня. Оно же идет в ход, когда вдруг оказывается, что самые обыденные действия могут таить в себе возможность зла. Мы поспешно отскакиваем от края пропасти: «Банальность зла», – двумя словами как будто сказано все… Но что все?

Сегодня [спустя шестьдесят лет с тех пор, как Ханна Арендт сформулировала понятие, с помощью которого она пыталась определить то, что увидела во время ста четырнадцати слушаний на процессе в Иерусалиме, где судили и приговорили к смерти нацистского преступника Адольфа Эйхмана] – еще и сегодня выражение это частенько появляется на страницах газет, в комментариях к новостной хронике. Его употребляют и им злоупотребляют. С его помощью нас словно пытаются убедить в том, что нам совсем не по душе: зло, которое нас пугает, имеет к нам отношение. Нечто подобное, должно быть, ощутила Арендт, глядя на того человека «субтильного телосложения, средних лет, лысеющего», помещенного в стеклянную клетку, откуда он «в течение всего процесса тянул свою морщинистую шею в сторону судейской скамьи». Но для нее банальна не нормальность Эйхмана. Чтобы лучше понять, достаточно прочитать серию статей, которые немецкая мыслительница, ученица Хайдеггера и Ясперса, написала в качестве корреспондента еженедельного журнала The New Yorker в Иерусалиме и которые публиковались с февраля по март 1963-го. Она дает определение зла куда более глубокое, нежели мы привыкли слышать. Более глубокое, поскольку она исследует самое дно зла. И не может его нащупать.

Эйхман родился в немецком городке Золинген в 1906-м – в один год с Арендт. В то время как она, немка еврейского происхождения, бежала от преследований во Францию, а затем в Соединенные Штаты, он влился в стройные ряды тех, кто бодро маршировал под знаменем Третьего рейха. В двадцать шесть лет он потерял место в топливной компании и завербовался в армию. Однако военная служба вскоре ему наскучила, и по подсказке одного знакомого молодой человек подал заявку на вступление в СС. Партия поглотила его, «не дав времени на размышления – все произошло быстро и неожиданно», – как он скажет впоследствии на процессе. В середине 1930-х Эйхман становится ответственным отдела по еврейским вопросам в Главном управлении Службы безопасности. Ему достается ключевая роль: руководство всеми передвижениями между концлагерями, а также уничтожением людей. В 1960 году он был схвачен агентами «Моссада» в пригороде Буэнос-Айреса – там после войны Эйхман устроил себе новую жизнь – и доставлен в Израиль, где предстал перед трибуналом.

Именно сценой похищения в Аргентине открывается фильм Маргареты фон Тротта, вышедший в 2012 году в Германии и рассказывающий об опыте, который пережила Ханна Арендт за четыре месяца процесса над обвиняемым, шокировавшим ее, поскольку он «противоречил нашим теориям зла». Прежде всего, увиденное на суде не совпадало с ее собственной теорией о радикальном зле, сформулированной в труде «Истоки тоталитаризма». Нацизм должен был принести в историю абсолютное зло, никогда ранее не существовавшее и целью своей имевшее зло как таковое. И действительно, деяния Эйхмана представлялись чудовищными, однако же в нем самом не было ничего демонического. Этот человек не являлся параноиком или умалишенным – его вменяемость подтвердило не одно психиатрическое обследование. «Он не был ни Яго, ни Макбетом», – замечает Арендт. Он был обыкновенным и вовсе не намеревался творить зло, хотя и осознавал последствия своих поступков.

Как раз в силу этого сознания обвинение постоянно пыталось срезать путь и убедить себя в том, что Эйхман притворялся. А между тем тот говорил правду. Он не ненавидел евреев. Более того, его первого «печалила» необходимость «радикального решения». И все же он стал одним из главных палачей Холокоста и смотрел ужасам истребления в лицо. Под его руководством, «ревностным и хронометрически выверенным», сотни тысяч мужчин, женщин и детей отправились на смерть. Вот почему 31 мая 1962 года он был приговорен к смерти за «преступления против еврейского народа, против человечности и за военные преступления». Ни суд, ни общественность ему не поверили – никто не поверил, что корень причиненного им зла лежал не в фанатизме и не в отсутствии сознательности. Поверить в это означало столкнуться с дилеммой, которая казалась неразрешимой. И Ханна Арендт чуть ли не единственная решила посмотреть ей в лицо.

Легко понять банальность как мелкое деяние одного человека, ничем не выдающегося бюрократа в чудовищном хитросплетении обстоятельств. Безусловно, дело Эйхмана можно разбирать и с такой точки зрения – он сам построил на этом свою защиту, говоря и многократно повторяя, что лишь выполнял приказы или, лучше, «государственные дела». Но определение Арендт родилось не отсюда. Ей удалось разглядеть нечто в его манере загораться, когда речь шла о пустых и лживых вещах. Эйхман не был перегружен доктриной, он приобщился к партии не по убеждениям – не знал ее политической программы и ни разу не читал «Майн кампф». О восьмом мая 1945-го – дне официального поражения Германии, он скажет: «Я чувствовал, что жизнь без руководства свыше будет для меня сложной. Никто больше не даст указаний, не у кого теперь спросить, как действовать. Если коротко, меня ожидала жизнь, которой я прежде не испробовал».

Он никогда и не пробовал жить. Следствие допрашивало его в течение месяца. За это время было записано семьдесят шесть бобин пленки, на которых – рассказы Эйхмана о его жизни. Арендт замечает, что в его словах сквозит «практически полная неспособность смотреть на вещи с точки зрения других». Этот человек находил утешение в воспоминаниях о незначительных триумфах, у него была мания говорить высокопарно, но все его идеи остаются пустыми, подобными тривиальным словам, срывающимся с уст за мгновение до смерти. «Он подчеркнул, что он Gottgläubiger. Так, по нацистской моде, называли себя люди, отказавшиеся от христианства, а он не верил в жизнь после смерти. Затем он произнес: „Очень скоро, господа, мы снова встретимся. Такова участь всех нас. Да здравствует Германия, да здравствует Аргентина, да здравствует Австрия! Я не забуду их“». Арендт комментирует: «Словно в последние минуты он подводил итог урокам, которые были преподаны нам в ходе долгого курса человеческой злобы, – урокам страшной, бросающей вызов словам и мыслям банальности зла».

Зло этого человека было банально, как его память, его ум, который изобиловал ничтожными представлениями и с большим трудом выносил на поверхность факты. Когда мысль, существующая для того, чтобы искать суть вещей, погружена в зло, она остается бесплодной, поскольку ничего не находит. «Зло банально, ибо не имеет корней», – писала Арендт, когда вокруг результатов суда развернулась полемика. Банальность, следовательно, предстает как «отсутствие мышления». Не то чтобы Эйхман был неумным человеком («он был безыдейным, что сильно отличается от глупости»). Зло, о котором говорит немецкий философ, заключается в «удаленности от реальности» и прежде всего от самих себя. Такая позиция выливается в опустошение разума, которому не хватает отношения с фактами. У Эйхмана факты были перед глазами: он наблюдал за гибелью людей в Минске, в Треблинке, в Майданеке. Он видел все до такой степени, что в определенный момент больше уже не мог выносить ужасного зрелища: «Это было уже слишком. Я выдохся, и мне хотелось испариться». Но этого мало. Вот почему Арендт писала: «Я изменила мнение. Теперь мне кажется, что зло никогда не может быть радикальным. Оно просто экстремально». Экстремально и поверхностно – как систематическая ложь, в которую были погружены все те, кто окружал Эйхмана. Реальность лишили самых очевидных ее черт – и как? С помощью безобидных слов: «Неизлечимым больным должна быть гарантирована милосердная смерть», «мера, оправданная медицинскими показаниями» – вот что говорили о газовых камерах.

Читайте также: Надежда в сердце Дахау

Реальность теряет смысл, границы и тяжесть зла уже почти невозможно установить, потому что оно ни к чему не привязано. «Реальность полностью подменяется ничем, ведь ничто приносит некоторое утешение, – писала Арендт в «Жизни ума». – Утешение, естественно, оторванное от реальности, исключительно психологическое, способное подавлять тревогу и страх». Эйхман утверждал, что испытывал именно такое утешение – правда, при этом ему были чужды познание и суждение, да и способность жить на уровне личной неповторимости. Его жизнь словно никогда не принадлежала ему до конца.

«Настойчивость Арендт по отношению к фактам недооценивают. Желание понять реальность она остро ощущала с самого детства, – комментирует Джорджо Торресетти, доцент философии права в Университете Мачерата. – Банальность заключается в том, что человек отвыкает от мышления и уже более неспособен позволять фактам говорить ему что-либо. Мысль замыкается сама в себе и не прислушивается к действительности. И прежде всего, человек перестает слушать самого себя – в нем прерывается внутренний диалог».

Читайте также: Непредвиденный шаг к свободе. Что способно прервать поток ненависти и мести?

Больше всего Арендт поражало практически полное отсутствие противостояния нацизму, мизерное количество действительно сознательных людей. Это неоднократно прослеживается в ее отчете – например, в воспоминаниях Эйхмана, когда он говорил: «Никто не может упрекнуть меня в том, каким образом я исполнял свой долг». Или же в показаниях одного из выживших, который вместе с другими был спасен усилиями немецкого сержанта Антона Шмидта (впоследствии за это осужденного и казненного): «В зале суда установилась гробовая тишина. За те пару минут, что были подобны неожиданному лучу света посреди непроглядной тьмы, в умах присутствующих расцвела мысль – ясная, неопровержимая, неоспоримая: если бы подобное происходило бы чаще тогда, насколько все могло бы быть иначе сегодня <...> Режим стремился создать пустоту, полную забвения, в которой изгладилась бы любая граница между добром и злом. Но такой пустоты не существует. Ничто человеческое невозможно стереть с лица земли. Под гнетом террора большинство подчиняется, отдельный человек – нет».

Арендт полагала надежду в эти исключительные случаи возрождения сознания и верила, что реальность нельзя превратить в ничто. Банальность зла делает очевидной глубину добра. Так она и выразилась в одном письме, датированном июлем 1963-го: «Одно лишь добро радикально».